原文标题:联通主义学习情境下何以实现高质量的协作问题解决

摘要:

在开放网络环境中,小组特征、教学干预等作为影响协作学习效果的重要因素,已引起教育研究者与实践者的广泛关注,但多因素组合对小组协作问题解决的作用机制仍有待深入探究。联通主义学习是开放网络环境下的新型学习方式,是探究知识协作与创新的重要领域。以小组内部的成员类型、学习动机、在线学习技能以及小组外部的促进者学习支持和教师指导反馈作为前因条件,小组协作表现和互动水平作为结果变量,探讨联通主义学习情境下内部小组特征和外部教学干预对小组协作问题解决的影响发现:

(1)高质量在线协作问题解决是小组特征和教学干预等多维度因素组合作用的结果;

(2)具有高在线学习技能与内在动机等特质的小组在协作问题解决中更易成功;

(3)小组成员类型以及促进者学习支持在协作问题解决中主要起辅助性作用;

(4)教师指导反馈在促进协作问题解决时比一般性的督促提醒、资源共享等学习支持更有效;

在线协作学习;问题解决;小组特征;教学干预;定性比较分析(5)小组特质在协作中发挥着重要作用,但某些小组特质的缺失可由学习支持或教师指导进行补偿。该结果启示应融入复杂系统视角认识和评价网络环境下的群体协作活动,基于不同协作目标合理组织与调整协作群体结构,根据学习群体特质灵活提供学习支持与指导反馈。

关键词:

在线协作学习;问题解决;小组特征;教学干预;定性比较分析

基金项目:

2018年度国家自然科学基金委员会管理学部重点课题“‘互联网+’时代的教育改革与创新管理研究”(71834002);北京师范大学2022-2023学年博一学科交叉基金项目“联通主义学习情境下群体智能的涌现机理与生成机制研究”(BNUXKJC2203)。

作者简介:

张文梅,博士研究生,北京师范大学远程教育研究中心(北京 100875);

王辞晓(通讯作者),博士,讲师,硕士生导师,北京师范大学教育学部(北京100875)。

引用:

张文梅,王辞晓(2024). 联通主义学习情境下何以实现高质量的协作问题解决——基于定性比较分析的cMOOC案例研究[J].现代远程教育研究,36(2):93-103.

一、文献综述

1. 联通主义学习

联通主义是指导复杂网络环境中教与学的重要理论,其秉持知识存在于各类连接中、学习就是建立连接和网络的知识观和学习观,强调学习者在多样化的观点表达与社会交互中实现发展(Siemens,2005;Downes,2022)。相比于传统以学校、班级、课堂为单位开展的教学,联通主义学习强调参与主体的多样化,学习过程的灵活开放、多元交互与自主创新等(徐亚倩等,2021)。Wang等(2017)在开展联通主义学习的研究过程中,提出了以认知参与度为核心的交互分层模型(CIE模型),将联通主义学习中的教学交互分为操作、寻径、意会和创生等层级,强调了联通主义对技术环境的打造、学习者社会连接的建立、基于差异的深度沟通以及知识创造等的关注,成为研究联通主义教学交互的重要方法工具。

互联网技术与工具的发展与普及促进了联通主义学习实践的进程,孕育出基于联通主义的开放在线课程(cMOOC)等新形态,并将关注点由个体学习拓展到群体学习。在开放网络环境下,通过汇聚多样化学习者围绕问题进行资源分享、交互探讨和知识创造是促进联通主义学习的重要方式(徐亚倩等,2022)。不同于传统以任务完成为导向的协作学习,联通主义学习情境下的协作问题解决关注网络连接与群智汇聚的促进策略,强调学习者基于问题的交互共享、网络建构与能力发展(陈丽等,2023a)。在有关cMOOC的研究中发现,学习者之间的参与互动是联通主义学习的关键,学习者在交互过程中进行信息共享、观点交换和知识创生等活动,可促进群体智慧的汇聚、生长与发展(逯行等,2019;田浩等,2020)。此外,联通主义学习还发展了互联网环境下的教师观,强调教师角色由传统权威的课堂主导者、控制者转变为影响者、促进者,鼓励教师参与到学生学习过程中,发挥活动策展、信息过滤、内容聚合等作用,从而更好地引导与支持学习者开展学习(Siemens,2011,p.133)。随着cMOOC教学实践的推进,促进者的内涵得以扩展,其不再仅局限于教师,也包含专门为学习者提供学习支持服务的人员(于玻等,2020;Zhang et al.,2024)。

2. 协作问题解决的影响因素

数字化学习已成为当前学习的常态,如何更好地支持与促进大规模在线学习成为亟待解决的问题。在智能技术发展以及知识快速迭代更新的数字化时代,协作问题解决成为培养协同、探索、创新等21世纪公民必备素养和能力的重要方式(Johnson et al.,2007;Cherney et al.,2017)。研究发现,协作问题解决的效果会受到网络环境、协作成员以及支持服务等多因素的影响(Shaw,2013;Ghazal et al.,2019)。Smith(2012)区分了问题解决中的内部因素和外部因素。大量研究表明,小组的学习动机、组合类型、协作能力等内部因素以及技术环境、教师指导、促进支持等外部因素能够在不同程度上影响在线协作学习的效果(胡勇,2013;杨文阳等,2015;孙丽娜等,2019;Qureshi et al.,2023)。

从内部因素来看:首先,学习小组作为开展协作的主体,是协作问题解决关注的重点。Jonassen(2000)指出,小组个体差异是影响协作问题解决效果的重要因素;王辞晓等(2023)的研究揭示出小组成员构成与交互倾向存在关联关系;裘江南等(2018)发现团队异质性可在不同程度上影响知识协作和认知冲突。其次,学习动机是影响协作问题解决的重要方面。已有研究从能力提升、价值实现、社会交往等维度考察了学习者内在动机对协同知识建构的影响,发现学习内在动机正向影响知识建构(祁林亭等,2016);而物质奖励、被动要求等外在动机则容易导致“搭便车”行为(王莹洁等,2016)。再次,不同于面对面直接交互的课堂学习,互联网环境下的学习对人们的在线学习技能提出更高要求。人们通常将在线学习技能理解为使用网络媒介或技术工具开展在线学习的能力。有研究将其与信息通信技术(ICT)能力相关联,发现在线学习技能的差异能够影响学习者的在线交流、阅读与资源使用等行为(Peng et al.,2023;Yu et al.,2023),进而影响协作进程与任务表现。

在外部因素层面,由于在线学习的时空分离、技术介导等特性,学习支持服务被认为是影响在线学习效果的重要因素,强调应在情感、认知、内容等层面为学习者提供引导与帮助(Hsieh et al.,2012;Skrypnyk et al.,2015)。其中,教师支持是备受关注的研究主题。专业教师对学习者认知与内容等层面的支持是有效开展在线学习的关键(彭梓涵等,2019;陈向东等,2020a)。随着在线学习支持服务需求的提升,出现了在线学习支持服务师等新角色(李爽等,2021),这进一步拓展了学习支持服务的主体范畴,即不仅教师,所有经过专门培训的人员都可为学习者提供支持服务。互联网环境下的协作问题解决关涉多元主体参与的复杂学习任务与活动,学习支持服务至关重要。

在协作问题解决的结果观测层面,除协作绩效外,过程性的任务参与和互动同样重要。研究发现,学习者的互动行为与学习效果密切相关(Goggins et al.,2016;Li et al.,2017)。同时,互联网环境下协作问题解决的影响因素具有多样性和复杂性,现有研究多聚焦于单个因素对个体协作学习的影响,对于多因素如何交叉影响群体协作效果的研究较少。随着“互联网+教育”的持续推进,从群体视角以及基于多因素交互作用开展的复杂系统研究愈发重要,有助于为人们探究大规模群体学习的相关规律提供参考。

二、研究设计

1. 研究情境

“互联网+教育:理论与实践的对话”是由北京师范大学陈丽教授团队开设的国内首门基于联通主义的开放在线课程,自2018年起已成功开展9期。课程围绕实践中的教育问题与学习需求进行设计,主要包含主题学习和问题解决两大板块。本研究以第五期为案例课程,聚焦问题解决阶段的小组协作过程。该阶段历时5周,主要包括面向协作问题解决的“问题呈现、自由组队”“分析问题、制定计划”“资源联通、信息加工”“教师指导、内容优化”和“成果提交、总结反思”等阶段性任务。课程团队基于“互联网+教育”领域的热点话题设计了12个协作问题供学习者选择与自由组队,各小组在微信工具搭建的小组协作空间以及课程平台中开展问题分析、资源获取、内容创造等协作探究活动。

参与问题解决任务的52名协作学员共形成了12个问题小组(G1-G12),小组规模为3~7人(见表1)。每组分配一名促进者(受过统一培训的学习支持服务者),为小组提供学习支持。考虑到案例课程的小组内部协作主要发生在微信群,且微信支持的交互具有实时性、碎片化、连续性等特征(Xu et al.,2020),以及通过微信社交工具收集的数据更能体现完整的小组协作过程,本研究主要对各小组的微信群交互数据展开分析。同时,课程团队在问题解决阶段开始前和结束后分别邀请协作学员填写《基本信息调查问卷》和《课程学习体验问卷》。课程结束后,邀请各小组组长进行开放式访谈,以深入了解小组的协作问题解决过程。

表1:各问题解决小组的基本信息

2. 研究方法

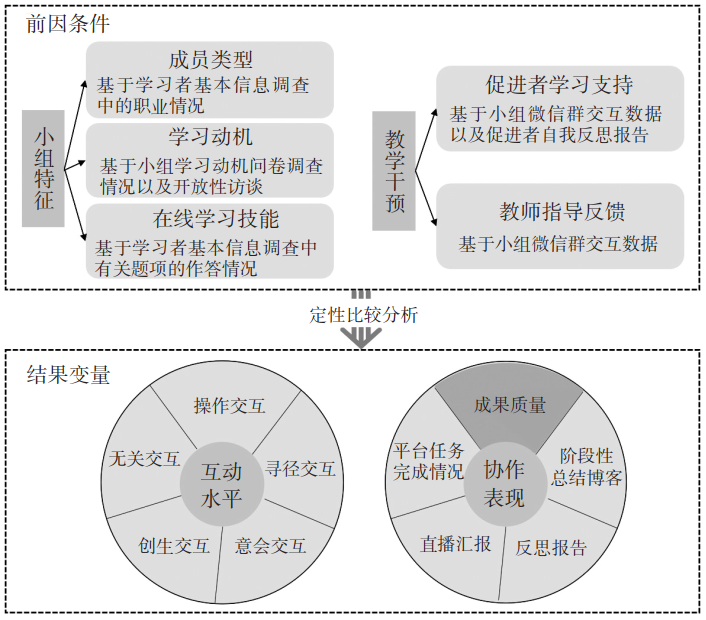

定性比较分析(QCA)是一种基于布尔代数进行组态比较的跨案例研究方法,由查尔斯·拉金在20世纪80年代提出,旨在探索多种条件组合与结果的复杂性因果关系(Ragin,2014)。在发展过程中,其主要形成了清晰集(csQCA)、多值集(mvQCA)和模糊集(fsQCA)三种类型(陈向东等,2020b)。定性比较分析实现了对基于数据的定量分析和基于案例的质性分析的有效结合,目前被大量应用于信息系统、商业营销、战略组织等领域。在教育领域,其在探索开放网络环境中教与学的多因素交互作用中发挥了重要价值(何文涛等,2022)。不同于传统面对面的课堂合作学习,在线协作学习作为一类复杂的学习活动,涉及多种因素的复杂交互作用,其作用机制与规律探索是破解在线教学效果不佳、学习者认知投入低等问题的关键。本研究选择相对简洁的csQCA,探讨小组内部特质和外部教学干预等多因素的组合对协作问题解决效果的影响。笔者依据定性比较分析的基本步骤,即条件与结果变量的选择、变量赋值和因果机制解释三步,形成了如图1所示的分析框架。

图1:研究的分析框架

联通主义学习强调学习者角色的异质性与多元化。本研究的学习者包含学生、教师、研究者、社会管理者、产业工作者等多样化社会角色。课程面向所有学习者开放,学习者自主形成协作小组,课程团队为每个小组配备支持全过程协作问题解决的促进者。各小组的不同之处主要在于小组的成员类型、学习动机、在线学习技能,以及学习支持、指导反馈等方面,因此影响小组协作效果的因素可以归为内部小组特征和外部教学干预两个维度。联通主义学习强调教师作为参与者、促进者与辅助者参与学习过程(Siemens,2011,p.5),因此在以往研究中,多是将教师与课程服务团队统一看作促进者进行研究(郭玉娟等,2020;杨业宏等,2020)。本研究结合前期文献综述,为了分析教师指导的作用,将教师的指导反馈支持与一般性的督促提醒、资源分享等学习支持服务区分开来。最终本研究选取内部小组特征维度的成员类型、学习动机和在线学习技能以及外部教学干预维度的一般性学习支持(即促进者学习支持,简称学习支持)与教师指导反馈(简称指导反馈)作为前因条件。根据对小组协作情况的综合分析结果,研究将基于微信群的小组互动水平、协作表现情况作为小组协作的结果变量。最后结合文本编码、内容分析、量化分析等技术对前因条件和结果变量进行二维赋值。在因果机制解释阶段,采用定性比较分析工具fsQCA软件对赋值数据进行单变量必要性检验、多变量组态分析以及稳健性检验。

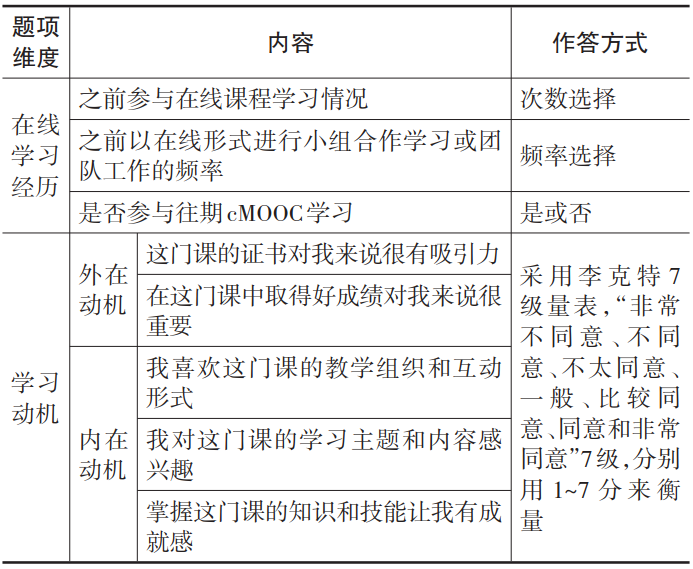

3. 数据收集与校准

研究以52名协作者构成的12个协作小组(G1-G12)为研究对象,在经过协作者同意后,收集各小组的微信群交互数据作为互动水平分析的数据源(共计2523条文本),结合课程平台的交互数据作为小组协作表现的评价依据。在课程初期,邀请学习者填写个人基本信息问卷(见表2),参考Li等(2017)研究中的题项设计,主要从性别、年龄、职业、在线学习经历、学习动机等方面了解学习者的基本信息。鉴于在线学习经验丰富的学习者往往能够在学习中更好地进行自我调节(Vilkova et al.,2021;Cheng et al.,2023),因此,研究将学习者的在线学习经验作为衡量其在线学习技能的主要方面。在学习动机方面,一般将其分为内在动机和外在动机两类,前者强调学习者的内部激励,如学习兴趣、求知欲望等;后者指学习奖励、表扬等外在因素(王振宏等,2000)。根据前期课程的调研情况,内在动机主要源自兴趣和自我提升要求,外在动机主要源自课程证书和社区地位,据此设计问卷题项。

表2:学习者基本信息调查问卷(部分)

课程结束后,邀请学习者填写《课程学习体验问卷》。问卷从促进者表现、课程建议等方面进行了调查,并对部分小组组长开展了开放性访谈。此外,课程组织者会定期组织促进者开展自我报告与反思,进行阶段性的经验总结与问题回顾。考虑到小组协作表现和互动水平的高低是依据小组的整体表现情况而得,因此本研究采用直接校准法,即研究者将量化数据统计与领域专家评审相结合,为各变量进行赋值。详细的数据赋值规则如下:

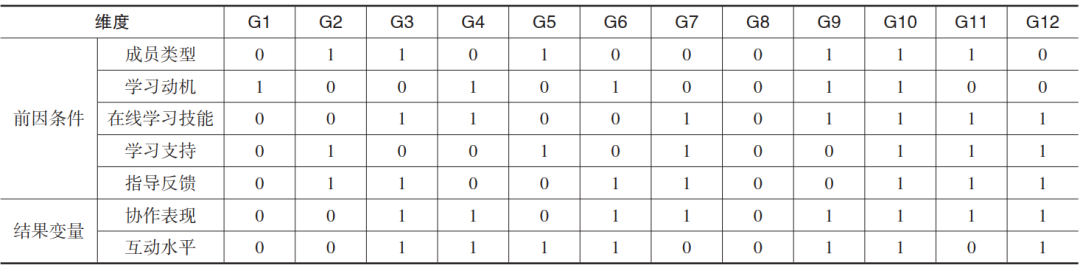

(1)前因条件变量的赋值

第一,小组特征维度因素的赋值。小组特征维度包含成员类型、学习动机和在线学习技能三部分。在成员类型方面,根据小组成员构成的异质程度,将小组成员类型分为同质型和异质型两种(见表1)。同质型指小组成员同属于一种职业,如学生型、教师型等。异质型指小组成员至少涉及两种职业类型,如师生型、产业混合型等。将异质型赋值为1,同质型赋值为0。

在学习动机方面,主要根据课程前期对学习者学习动机的问卷调查结果以及小组访谈情况,从内外两方面计算小组成员关于两类动机的平均得分。当小组成员动机题项的得分结果一致时,将问卷调查结果作为小组动机的赋值依据;当结果出现分歧时(即包含两种动机选项),以小组访谈记录为准。内在动机型赋值为1,外在动机型赋值为0。

在线学习技能方面,根据学习者在基本信息中对在线课程学习情况、在线合作项目参与情况等题项的回答结果,若小组半数以上成员选择如“我参与过3~5门在线课程学习”“我之前经常以在线形式进行小组合作学习或团队工作”,则认为小组的在线学习技能较强,赋值为1;若小组半数以上成员选择如“我尚未参与过在线课程学习”“我之前极少/很少以在线形式进行小组合作学习或团队工作”,则认为小组在线学习技能较弱,赋值为0。

第二,教学干预维度因素的赋值。教学干预维度包含促进者学习支持和教师指导反馈两部分。研究者对微信群交互数据以及促进者反思报告进行开放性编码,发现促进者对协作小组的学习支持主要聚焦在任务督促、技术支持、情感激励、认知促进和社交连接5个方面。比较各个小组的促进者支持情况,发现不同组别促进者的学习支持表现出“持续深入”和“松散表面”等不同特点。“持续深入”指促进者的支持服务伴随整个协作问题解决过程,并在支持方式上具有多样性与灵活性等特征。“松散表面”指促进者的学习支持表现出间歇性和片面性等特征,如仅在每个学习阶段初期发布课程任务与资源,在过程中提供技术操作指导或情感激励等浅层支持,未深入跟进小组协作过程。研究者将具有“持续深入”特征的小组赋值为1,将具有“松散表面”特征的小组赋值为0。在教师指导反馈方面,关注教师是否基于小组协作过程中遇到的问题给予针对性的指导与帮助,若小组的微信群交互过程中出现教师指导反馈,则赋值为1,否则赋值为0。

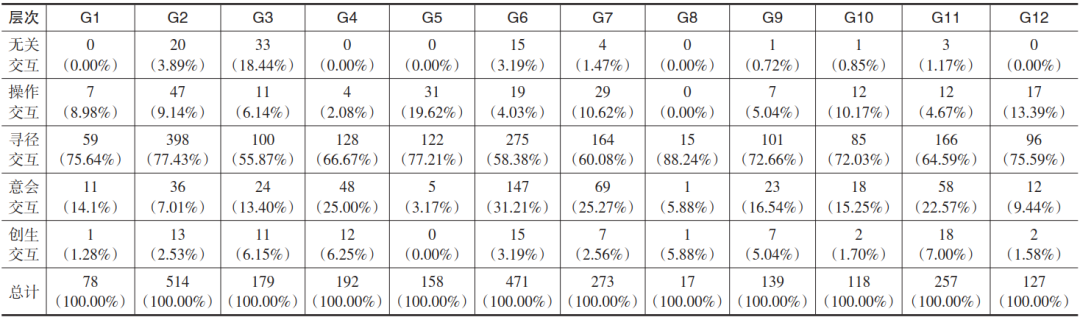

(2)结果变量的赋值

第一,互动水平的赋值。前期研究者基于CIE模型(Wang et al.,2017),结合在线协作问题解决的特征,设计形成了包含5个交互层级、10种交互类型的联通主义协作学习交互编码框架(王辞晓等,2023),具体为:无关交互层、操作交互层(包含空间创设和技术操作等交互类型)、寻径交互层(包含社交连接、内容关联和任务对接等交互类型)、意会交互层(包含思路建议、差异协商和计划决策等交互类型)以及创生交互层(综合创造)。各个层级在小组协作学习的问题聚焦程度、技术交互性、社会联通性、深度交互性和知识创造性等不同方面,体现出联通主义学习情境下教学交互的多样性与复杂性。本研究根据该编码框架对小组微信群交互数据进行编码,2位研究者的编码一致性系数为0.830,具有较高的一致性。根据各小组交互数据中不同交互层次的频次和占比(见表3),以及小组的对话过程分析,将小组互动水平分为“高效协同”和“低效协同”两种。“高效协同”指小组在内容分享和任务对接的基础上,进行了较为深入的协作研讨,表现为意会交互和创生交互层次占比较高,具有较多的问题协商型对话。“低效协同”指小组交互集中在简单的社会交互层面,缺乏深入的对话研讨,表现为寻径交互层次占比较高,临近任务结束阶段密集性的成果输出。因此,研究者将具有“高效协同”交互特征的小组赋值为1,“低效协同”小组则赋值为0。G3、G4、G5、G6、G9、G10、G12被赋值为1,G1、G2、G7、G8、G11被赋值为0。

表3:互动水平的参考点分布

(注:G5 小组的成果产出未体现在小组微信群交互数据中。)

第二,协作表现的赋值。研究者根据小组协作问题解决的过程性参与情况以及研究成果的质量来评定小组的协作表现(各占50%)。小组的过程性参与情况依据小组的直播汇报(作为主汇报小组进行展示)、阶段性学习博客和反思报告等任务的完成情况来表征(共10项,每项计10分),由课程组织者召集专家团队进行统计整理与评定;小组的研究成果质量由参与课程问题设计的专家教师从完成度、科学性、创新性、综合性和可操作性等方面进行评定(百分制)。统计发现,各小组得分表现出断层,即50分以上分数较为分散,50分以下则集中在5~10分,据此将小组分为优秀和一般两个等级,优秀(>50分)赋值为1,一般(<50分)赋值为0。

根据以上赋值规则进行数据分析,将前因条件和结果变量的赋值进行汇总,如表4所示,导入fsQCA软件进行因果机制分析。

表4:前因条件和结果变量赋值表

三、结果分析

1. 单变量必要性检验

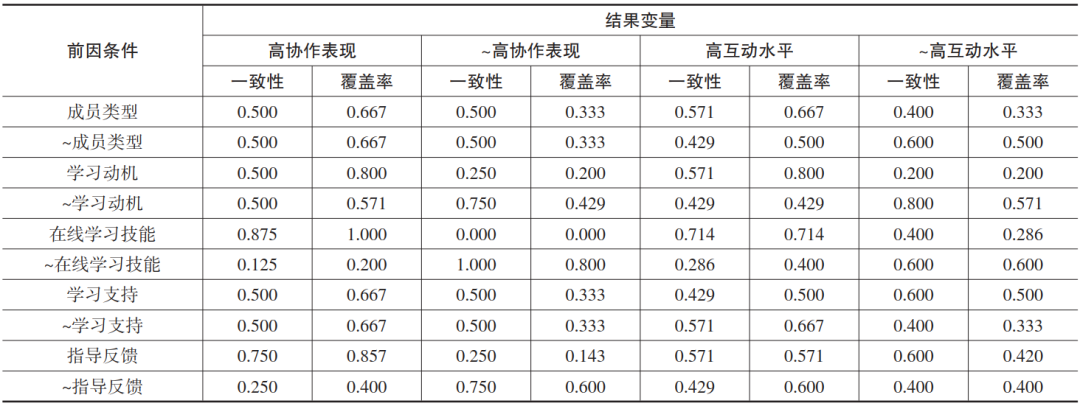

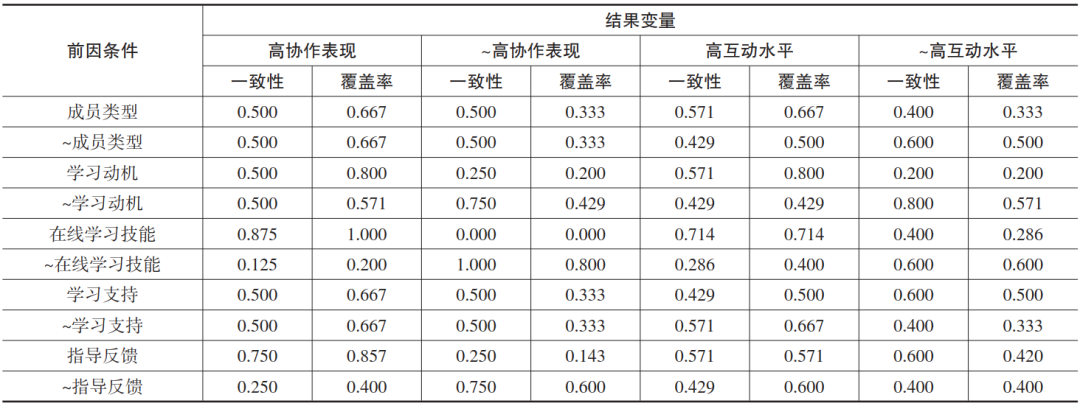

如表5所示,一致性反映了前因条件对结果变量的必要程度,覆盖率反映了前因条件对结果变量的解释力度。一般来说,一致性大于0.8表明该前因条件为结果变量的充分条件,大于等于0.9表示其为结果变量的必要条件(Skaaning,2011)。由数据分析可得,不存在产生高协作表现和高/低互动水平的必要条件,低在线学习技能是产生低水平协作表现的必要条件。同时,在线学习技能是高水平协作表现的充分条件,外在动机是低互动水平的充分条件。但有些单一条件变量的覆盖率低于0.6,反映出单个前因条件对结果的解释力较弱,还需进行多变量组态分析。

表5 单变量必要性检验结果

(注:“~”表示“非”,下同。)

2. 多变量组态分析

将协作表现和互动水平分别作为结果变量进行多变量组态分析,考虑到QCA的非对称性因果关系,本文采用fsQCA软件分别分析了产生高协作表现和高互动水平以及低协作表现和低互动水平的小组协作组态。

(1)产生高协作表现的组态

在进行组态充分性分析时,笔者设置案例频数阈值为1,原始一致性阈值为0.80,并将PRI一致性阈值设置为0.70(杜运周等,2017)。由于当前尚无法确定在线协作表现中条件影响结果的方向,因此在进行反事实分析时采取较为谨慎的选择,即假设单个小组协作条件出现与否均可能产生高协作表现。fsQCA提供复杂解、简约解和中间解三种方案,本研究通过简约解与中间解的相应关系对比,对每个解的核心条件和边缘条件进行区分,最终形成了如表6所示的5个高协作表现组态(S1、S2a、S2b、S2c、S3),其中核心条件S2a、S2b和S2c可归为一类,构成二阶等价组态(Fiss,2011)。5种组态的一致性均为1,大于0.8,说明本研究5个组态都是导致联通主义学习中高协作表现的充分条件;总体一致性为1则进一步说明本研究中所有案例构成的组态是联通主义学习中高协作表现的充分条件。此外,总体覆盖率为1,说明5种组态对于本研究12个案例具有100%的解释力。结合本文的研究情境与协作案例,依据核心条件将三类组态分别命名为内在动机驱动的主动探究型协作、在线学习技能驱动的社会分工型协作、指导反馈驱动的专家干预型协作。

表5 单变量必要性检验结果

(注:“~”表示“非”,下同。)

第一,内在动机驱动的主动探究型协作。组态S1显示以内在动机、指导反馈、非学习支持为核心条件以及在线学习技能为边缘条件,能够充分地实现高质量的协作问题解决。这一组态可解释25%的案例,即G4、G9,其协作过程表现出主动沟通、自主推进的特征。G4和G9小组具有明确的学习目标和强烈的自我提升动机,逐步进行协作问题解决,并能够基于问题主动寻求教师指导与帮助。尽管两个小组的促进者没有为其提供持续深入的支持服务,但小组凭借较强的在线学习技能仍完成了高质量的协作问题解决。

第二,在线学习技能驱动的社会分工型协作。组态S2a、S2b和S2c表现出任务驱动、多因素叠加的特征。S2a组态表明在高在线学习技能支撑的、聚焦于课程证书获得的异质小组中,在教师的指导反馈帮助下,可以实现高质量的协作,如G3、G11。与S2a不同的是,S2b强调在高在线学习技能为核心条件的支持下,持续深入的学习支持能够替代异质成员类型引发高质量的协作表现。S2c则说明在高在线学习技能支持下,多元异质群体、持续深入的学习支持以及教师指导反馈等内外部因素的共同作用可以促进高质量协作表现的出现。这一类型的组态能够解释大部分案例,突出体现了高在线学习技能对于在线协作问题解决的重要性。

第三,指导反馈驱动的专家干预型协作。组态S3表明在异质小组核心条件缺失以及在线学习技能和学习支持作为边缘条件缺失的情况下,作为核心条件支撑的教师指导反馈能够弥补小组特质的不足,在小组内在动机的驱动下,也能产生高质量的协作表现。如G6在协作过程中主动与教师对话,及时总结问题寻求教师指导、征求优化意见,最终高质量完成了协作任务。

为了检验因果非对称性,笔者进一步分析了产生低协作表现的条件组合,发现有2个组态导致低协作表现。组态NS1显示,在缺失在线学习技能和指导反馈为核心条件,以及异质成员类型和学习支持为边缘条件缺失的情况下,小组协作质量不高。显然,同质型小组在在线学习技能较弱且缺乏有效的专家指导和支持服务的条件下,并不能完成高质量的小组协作。组态NS2显示,在缺少内在动机和在线学习技能的条件下,仅仅依靠异质性成员的加入和促进者的学习支持,也无法实现高质量的协作问题解决。由此可见,互联网环境下的协作问题解决受到多种因素的交叉影响,其中,在线学习技能最为重要,学习支持和指导反馈仅能起到辅助小组协作的作用,且这种辅助作用可以被小组自身的活跃与发展特质所替代。

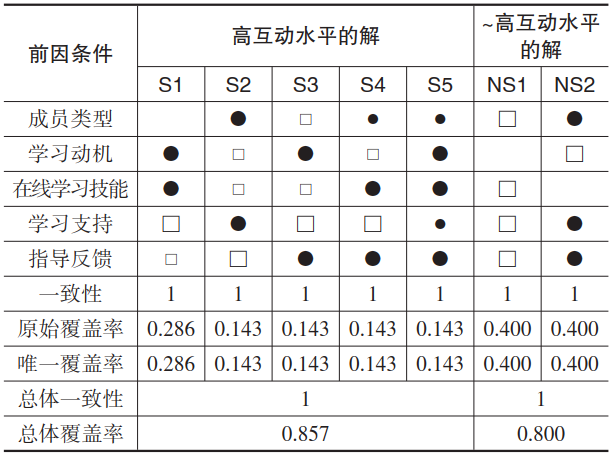

(2)产生高互动水平的组态

将互动水平作为结果变量进行多变量组态分析,产生了5个强互动水平组态(S1、S2、S3、S4、S5),见表7。根据核心条件的组合特征,笔者分别将其命名为强小组特质支撑的主动互动型、促进者支撑的被动引导型、内在动机支撑的反馈推进型、在线学习技能支撑的专家辅助型以及小组特质和教师指导支撑的综合型。从5类组态的条件组合可以发现,导致小组高互动水平的方式非常多样,各类因素的补偿性作用更加突出。

表7:产生不同互动水平的组态

第一,强小组特质支撑的主动互动型。S1组态表明在内在动机和高在线学习技能作为核心条件、学习支持核心缺失、指导反馈边缘缺失的情况下,小组表现出高互动水平。这反映出当小组自身具备优秀特质时,不做过多的干预与额外的支持也可以产生积极的互动效果,如G4和G9。

第二,促进者支撑的被动引导型。S2组态反映了在异质类型和学习支持作为核心条件,指导反馈核心缺失、内在动机和在线学习技能边缘缺失的条件下,能够产生高互动水平。这一组态表明促进者能够作为小组互动的催化剂,在小组自身能力较弱的情况下,引导小组加强互动,投入到协作问题解决当中。

第三,内在动机支撑的反馈推进型。S3组态表明当小组类型单一、内在动机较强时,指导反馈能够作为学习支持的补偿性条件出现,促进小组产生良性互动。如G6小组,尽管促进者仅在任务督促、技术操作等方面给予小组浅层支持,但教师的引导和反馈弥补了这一缺失,使得小组在发现问题、解决问题、优化思路的良性循环中持续开展交互。

第四,在线学习技能支撑的专家辅助型。S4组态凸显了教师指导反馈的作用,相比于S3组态,S4反映在线学习技能核心存在,异质成员类型边缘存在和内在动机边缘缺失的条件下,小组能够产生高互动水平。这说明了高在线学习技能与异质性成员对小组互动水平的影响,如G11小组尽管缺乏有力的内在动机和促进者学习支持,但来自不同领域和职业的多样化成员以及熟练的技术工具操作水平,促进了小组的沟通交互,教师的辅助进一步推动了小组基于问题的交流讨论。

第五,小组特质和教师指导支撑的综合型。组态S5以内在动机、在线学习技能和教师指导反馈为核心条件,以异质成员类型和学习支持为边缘条件。显然,在多重因素的正向作用下,小组产生了高互动水平。

进一步分析产生低互动水平的条件组合,发现有2个组态导致低互动水平。在组态NS1中,显然在缺失了大部分核心条件的情况下协作小组不能产生高互动水平。组态NS2显示,当异质类型、学习支持和指导反馈作为核心条件存在、内在动机作为核心条件缺失时,无法产生高互动水平。这说明促进者的学习支持和教师指导反馈仅能辅助引导小组互动协作,当小组不具备较强的内部驱动时,过度或不适当的支持与干预反而会影响小组的交互欲望。

3. 稳健性检验

研究者进一步对产生高协作表现和高互动水平的组态进行了稳健性检验。使用QCA方法时,当对设置参数进行轻微调整,产生的组态间存在子集合关系且不改变研究结果的实质性解释时,就代表结果具有稳健性(杜运周等,2020)。由于本研究的案例数量较少,不适宜改变案例频数阈值,因此,研究者通过调整一致性阈值并对比结果来检验当前发现的稳健性。将一致性阈值由0.8降为0.7以及由0.8提高至0.9后,在高协作表现和高互动水平分别产生5个组态,与现有组态一致,表明本文结果比较稳健。

四、总结与讨论

1. 主要结论

基于上述QCA分析结果,本研究主要形成了开放网络环境下,基于联通主义学习的高质量在线协作问题解决中,小组特征维度和教学干预维度多因素作用机制的5条重要结论。

第一,开放网络环境下,基于联通主义学习的高质量在线协作问题解决是内部小组特征和外部教学干预等多维度因素组合作用的结果,且路径具有多样化、补偿性等特征,仅靠某种因素的单一作用难以促成高质量的在线协作问题解决。

第二,不同因素在不同组态条件下都有可能成为核心条件影响协作表现,具有高在线学习技能与内在动机等特质的小组在协作问题解决中更易成功;而单一成员类型的小组在协作中常处于劣势,不利于协作问题解决的深入。

第三,异质成员类型以及促进者学习支持在协作问题解决中主要起到辅助性而非决定性作用,且促进者的支持作用存在阈值,在不同协作小组中表现出差异。譬如,在小组自身特质较强的情况下,促进者的支持干预不宜过强;当小组自身特质较弱的情况下,促进者应更多发挥引导作用(陈向东等,2020a)。

第四,教师指导反馈作为一种专业性更强、更具针对性的支持手段,在提升协作问题解决质量方面比一般的督促提醒、资源分享等学习支持更有效。譬如,教师及时的建议与反馈能够帮助小组走出问题困境,继续开展协作(何文涛等,2022);长时期的困顿迷茫容易导致小组沉迷和协作的中止。

第五,在联通主义学习情境下,小组协作的互动水平更加多样,形成了不同因素驱动的多种组态。小组特质发挥着重要作用,但某些小组特质的缺失可由促进者学习支持或教师指导反馈进行补偿。

2. 讨论与启示

(1)融入复杂系统视角认识和评价网络环境下的群体协作活动

在在线协作问题解决效果的多因素组态分析中,凸显了互联网环境下群体学习的复杂性。这进一步引发了系列研究思考:在这样复杂多变的学习情境中,传统单一结果导向或看似关注过程表现实则仍以最终制品完成情况作为评价依据的方式是否还适用?应该采用何种方式评价学习者的学习表现与发展?复杂系统观认为(陈丽等,2023b),多元主体交互联通,在竞争与合作中共进、彼此适应。在面对实践中普遍存在的开放性复杂问题时,探寻多视角、多样化解决方案而非最优均衡,并在与环境的适应演化过程中灵活调整、完善与优化,有助于发展出多种生态。互联网环境中的学习个体既独立存在又相互联系,受到环境中要素不断变化的影响,学习活动过程亦不断涌现出新颖的行为和各类复杂现象,且这种趋向具有多元驱动、不确定性、非对称性等复杂特征(徐亚倩等,2021)。因此,我们应当采用系统的视角与方法认识与评价互联网环境中的群体学习活动,采用多种尺度评价多元组合产生的差异化效应。如协作质量不仅体现在成果的完成度方面,也可能隐含在互动过程中的思维碰撞与知识转化中。本研究中的G10小组便属于此类型。G10最终没有形成预期的完整的研究成果,但小组在多轮交互与讨论中形成了对“自我控制”问题的深入理解与认识,这同样被认为是实现了高质量的协作问题解决。

(2)基于不同协作目标合理组织与调整协作群体结构

联通主义强调多样化、异质性学习者在开放学习环境中持续开展交互与共享,进而促进学习者自身及社区的共同发展(王志军等,2015)。具有不同经历与背景的学习者能够为多角度、多视域的讨论奠定基础,减少因个体视野或经验局限带来的讨论内容的窄化或趋同。互联网创设的开放共享空间为所有学习者表达观点、参与学习提供了基础,有助于汇聚多元学习者的群体智慧。本研究以学习者的社会职业身份为标准将小组分为同质型和异质型两类,研究结果显示成员构成类型仅在高互动水平的一种组态下成为核心条件存在,难以支撑联通主义学习所强调的异质性学习群体对于社区交互与知识生产的作用。那么,是否小组成员构成的异质性越高,越有利于协作问题解决呢?从复杂系统视角出发,学习者的异质性与系统的“复杂度”相类似,当复杂度高时,个体具有更多的行为方式,有助于提高系统的适应性;当复杂度低时,个体间更易开展深度协作,提高协作效率,但其应对环境变化的能力会降低(Siegenfeld et al.,2020)。本研究聚焦小群体,因此成员构成的异质性对于协作表现的影响未能凸显。同时,异质性既包含年龄、学习经历、性格特质、社会身份等浅层特质,还包括知识、经验、技能、态度、信念等深层特质(Mannix et al.,2005)。已有研究发现,群体的知识异质性和经验异质性对知识协作和认知冲突存在不同程度的影响(裘江南等,2018),因此对于群体异质性与协作表现的关系仍需开展更深入的探索。

(3)根据学习群体特质灵活提供学习支持与指导反馈

在缺乏面对面沟通的互联网环境中,学习支持服务越来越成为影响学习成效的重要因素。联通主义学习强调教师以参与者、促进者的身份融入学习者学习过程,为其提供伴随式、针对性的引导和帮助(Siemens,2011,p.123)。本研究为了探索不同类型的支持服务的作用,将教学支持分为一般性的学习支持和教师专业支持两类。研究发现,在联通主义学习情境下的协作问题解决过程中,教师的专业支持无论在提升协作质量还是促进参与互动方面都更有效,这也间接检验了教师在网络学习中的重要作用。后续应继续探索如何将教师专业化的指导反馈嵌入在线学习过程,以更好地支持学习者寻径探索。同时,研究还发现过度或不恰当的支持服务不仅不能促进学习,反而会为协作问题解决带来消极影响,如增加学习者学习负担与认知负荷等,这与已有研究的结果一致(何文涛等,2022)。因此,后续应注重提高在线学习支持服务的专业化培训与指导,促进一般性支持服务与专业化反馈指导相融合,探索有效、可推广的在线学习支持服务机制。

参考文献:

[1] 陈丽,徐亚倩(2023a).联通主义的哲学观及其对教育变革的启示[J].教育研究,44(1):16-25.

[2] 陈丽,郭玉娟,张文梅(2023b).“互联网+教育”的世界观:复杂系统观[J].中国远程教育,43(8):7-12,24.

[3] 陈向东,刘冠群(2020a).共享调节学习中的教师干预:QCA的视角[J].远程教育杂志,38(6):73-85.

[4] 陈向东,杨德全(2020b).组态视角下的教育研究新路径——质性比较分析(QCA)及在教育技术中的应用分析[J].远程教育杂志,38(1):28-37.

[5] 杜运周,贾良定(2017).组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,(6):155-167.

[6] 杜运周,刘秋辰,程建青(2020).什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析[J].管理世界,36(9):141-155.

[7] 郭玉娟,陈丽,许玲等(2020).联通主义学习中学习者社会网络特征研究[J].中国远程教育,(2):32-39,67,76-77.

[8] 何文涛,李梦晴,周睿等(2022).协作学习异常行为对知识点学习效果影响的组态研究——基于模糊集定性比较分析(fsQCA)[J].远程教育杂志,40(6):34-42.

[9] 胡勇(2013).在线协作学习对学习满意度的影响[J].中国电化教育,(6):48-56.

[10] 李爽,王海荣,崔华楠等(2021).在线学习服务师职业标准框架探索[J].中国远程教育,(3):12-23.

[11] 逯行,陈丽(2019).知识生产与进化:“互联网+”时代在线课程形态表征与演化研究[J].中国远程教育,(9):1-9,92.

[12] 彭梓涵,王运武(2019).基于混合学习模式的小组协作学习行为影响因素研究[J].黑龙江高教研究,(6):141-147.

[13] 祁林亭,熊才平,葛军等(2016).基于分布式学习的协同知识建构影响因素分析[J].现代远距离教育,(3):51-59.

[14] 裘江南,王婧贤(2018).在线知识社区中团队异质性对知识序化效率的影响[J].情报学报,37(4):372-383.

[15] 孙丽娜,钟璐,王敏等(2019).混合式学习环境下大学生小组协作学习满意度影响因素研究[J].黑龙江高教研究,37(2):127-132.

[16] 田浩,陈丽,黄洛颖等(2020).cMOOC学习者知识流动特征与交互水平关系研究[J].中国远程教育,(8):15-24,76.

[17] 王辞晓,张文梅,何歆怡等(2023).基于认知网络分析的协作问题解决教学交互规律研究[J].中国远程教育,43(5):43-55.

[18] 王莹洁,蔡志鹏,童向荣等(2016).基于声誉的移动众包系统的在线激励机制[J].计算机应用,36(8):2121-2127.

[19] 王振宏,刘萍(2000).动机因素、学习策略、智力水平对学生学业成就的影响[J].心理学报,(1):65-69.

[20] 王志军,陈丽(2015).联通主义学习中教学交互研究的价值与关键问题[J].现代远程教育研究,(5):47-54.

[21] 徐亚倩,陈丽(2021).生生交互为主的在线学习复杂性规律探究[J].中国远程教育,(10):12-18,38.

[22] 徐亚倩,陈丽,肖建军(2022).联通主义在线课程设计策略研究——基于五轮cMOOC设计迭代[J].中国远程教育,(6):67-75.

[23] 杨文阳,胡卫平(2015).CSCL中学习动机对知识获取和学习活动影响的实证研究[J].电化教育研究,36(2):32-37.

[24] 杨业宏,张婧婧,郑瑞昕(2020).联通主义学习中社会交互与话题交互的网络化特征[J].现代远距离教育,(1):36-45.

[25] 于玻,徐珺岩,谭律岐(2020).基于社会网络和话题相似度的cMOOC学习者聚类研究[J].开放学习研究,25(1):10-21.

[26] Cheng, S., Chang, J., & Quilantan-Garza, K. et al. (2023). Conscientiousness, Prior Experience, Achievement Emotions and Academic Procrastinationin Online Learning Environments[J]. British Journal of Educational Technology, 54(4):898-923.

[27] Cherney, M., Fetherston, M., & Johnsen, L. (2017). Online Course Student Collaboration Literature: A Review and Critique[J]. Small Group Research, 49(1):98-128.

[28] Downes, S. (2022). Connectivism[J]. Asian Journal of Distance Education, 17(1):58-87.

[29] Fiss, P. (2011). Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research[J]. Academy of Management Journal, 54:393-420.

[30] Ghazal, S., Al-Samarraie, H., & Wright, B. (2019). A Conceptualization of Factors Affecting Collaborative Knowledge Building in Online Environments [J]. Online Information Review, 44(1):62-89.

[31] Goggins, S., & Xing, W. (2016). Building Models Explaining Student Participation Behavior in Asynchronous Online Discussion[J]. Computers

& Education, 94:241-251.

[32] Hsieh, Y., & Tsai, C. (2012). The Effect of Moderator’s Facilitative Strategies on Online Synchronous Discussions[J]. Computers in Human Behavior, 28(5):1708-1716.

[33] Jonassen, D. (2000). Toward a Design Theory of Problem Solving[J]. Educational Technology Research and Development, 48(4):63-85.

[34] Johnson, D., Johnson, R., & Smith, K. (2007). The State of Cooperative Learning in Postsecondary and Professional Settings[J]. Educational Psychology Review, 19(1):15-29.

[35] Li, L., & Tsai, C. (2017). Accessing Online Learning Material: Quantitative Behavior Patterns and Their Effects on Motivation and Learning Performance[J]. Computers & Education, 114:286-297.

[36] Mannix, E., & Neale, M. (2005). What Differences Make a Difference? The Promise and Reality of Diverse Teams in Organizations[J]. Psychological Science in the Public Interest, 6(2):31-55.

[37] Peng, Y., Wang, Y., & Hu, J. (2023). Examining ICT Attitudes, Use and Support in Blended Learning Settings for Students’Reading Performance: Approaches of Artificial Intelligence and Multilevel Model[J]. Computers & Education, 203:104846.

[38] Qureshi, M., Khaskheli, A., & Qureshi, J. et al. (2023). Factors Affecting Students’Learning Performance Through Collaborative Learning and Engagement[J]. Interavtive Learning Environments, 31(4):2371-2391.

[39] Ragin, C. (2014). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies (2nd Edition)[M]. Oakland: University of California Press:34-52.

[40] Shaw, R. (2013). The Relationships Among Group Size, Participation, and Performance of Programming Language Learning Supported with Online Forums[J]. Computers & Education, 62(3):196-207.

[41] Siegenfeld, A., & Bar-Yam, Y. (2020). An Introduction to Complex Systems Science and Its Applications[EB/OL]. [203-04-28]. https://www.hindawi.com/journals/complexity/2020/6105872/.

[42] Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age[J]. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1):3-10.

[43] Siemens, G. (2011). Orientation: Sensemaking and Wayfinding in Complex Distributed Online Information Environments[D]. University of the Highlands and Islands.

[44] Skaaning, S. (2011). Assessing the Robustness of Crisp-Set and Fuzzy-Set QCA Results[J]. Sociological Methods & Research, 40(2):391-408.

[45] Skrypnyk, O., Joksimović, S., & Kovanović, V. et al. (2015). Roles of Course Facilitators, Learners, and Technology in the Flow of Information of a cMOOC[J]. The International Review of Research

in Open and Distributed Learning, 3(16):188-217.

[46] Smith, M. (2012). Toward a Untied Theory of Problem Solving: Views From the Content Domains[M]. New York: Taylor & Francis:20.

[47] Vilkova, K., & Shcheglova, I. (2021). Deconstructing Self-Regulated Learning in MOOCs: In Search of Help-Seeking Mechanisms[J]. Education and Information Technologies, 26(1):17-33.

[48] Wang, Z., Anderson, T., & Chen, L. et al. (2017). Interaction Pattern Analysis in cMOOCs Based on the Connectivist Interaction and Engagement Framework[J]. British Journal of Educational Technology, 48(2):683-699.

[49] Xu, B., Chen, N., & Chen, G. (2020). Effects of Teacher Role on Student Engagement in WeChat-Based Online Discussion Learning[J]. Computers & Education, 157:103956.

[50] Yu, R., Wang, M., & Hu, J. (2023). The Relationship Between ICT Perceived Competence and Adolescents’Digital Reading Performance: A Multilevel Mediation Study[J]. Journal of Educational Computing Research, 61(4):817-846.

[51] Zhang, W., & Wang, C. (2024). Comparative Interaction Patterns of Groups in an Open Network Environment: The Role of Facilitators in

Collaborative Learning[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 40(1):136-157.

What Makes High-Quality Collaborative Problem Solving Possible in Connectivist LearningContexts: A Case Study of cMOOC Based on Qualitative Comparative Analysis

ZHANG Wenmei, WANG Cixiao

Abstract:

In open network environments, group characteristics and instructional interventions, as important factorsaffecting the effectiveness of collaborative learning, have attracted extensive attention from educational researchers andpractitioners. However, the mechanism of action for multifactor combination on collaborative group problem solvingremains to be explored in depth. Connectivist learning is a new type of learning in open network environments and animportant area of inquiry into knowledge collaboration and innovation. To explore the impact of internal groupcharacteristics and external instructional interventions on collaborative group problem solving in connectivist learningcontexts, types of internal group members, learning motivation, and online learning skills, as well as external groupfacilitators’learning support and teachers’instruction and feedback were used as antecedent conditions, andcollaborative group performance and interaction level were used as outcome variables. The study found results as follows.High-quality online collaborative problem solving results from a combination of multidimensional factors such as groupcharacteristics and instructional interventions. Groups with traits such as high online learning skills and intrinsicmotivation are more likely to succeed in collaborative problem solving. The type of group members and facilitators’learning support play a primarily supportive role in collaborative problem solving. Teachers’instruction and feedback ismore effective in facilitating collaborative problem solving than general supervision and reminders, resource sharing andother learning support. Group traits play an important role in collaboration, but the absence of certain group traits can becompensated for by learning support or teachers’guidance. The results suggest that group collaborative activities innetwork environments should be understood and evaluated from a complex system perspective, the structure ofcollaborative groups should be rationally organized and adjusted based on different collaborative goals, and learningsupport and guidance and feedback should be provided flexibly according to the characteristics of the learning groups.

Keywords:

Online Collaborative Learning; Problem Solving; Group Characteristics; InstructionalInterventions; Qualitative Comparative Analysis